|

|

|

|

|

|

西武・山口線を走る

頚城鉄道の ドイツ KOPPEL 生まれの蒸機 昭和47年6月 |

|

|

国鉄「山口線」で、蒸気機関車が復活した頃、首都圏の西武鉄道「山口線」でも軽便の蒸気機関車が走り出した。新潟は米どころ「頚城(くびきと読む)鉄道」の蒸気機関車が、蓄電池機関車の引く列車に混じって走り出した。頚城鉄道が廃止になり、保存されていた2号機関車がやってきたのだ。首都圏で気軽に蒸気機関車が楽しめることから、当時は鉄道ファンの人気を呼んだ。 |

|

途中駅でのタブレット交換。下車はできない。左が蓄電池機関車。 蒸気機関車は「謙信」と名付けられていた。新潟から来たからだろう。 |

|

|

臼井茂信著「機関車の系譜図2」によると頚城鉄道の2号機であるコッペル(KOPPEL)は大丸組が国鉄大井工場の敷地造成と、品川駅に接する埋立の連帯土木工事に購入した中の1両で、流山鉄道と交換の形で頚城鉄道に渡った。このうち現存機は頚城のコッペルだけで稀少価値を高めていると書かれている。 |

|

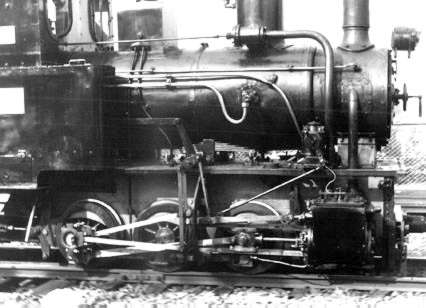

アラン式弁装置がよくわかるカット。 チュクチュクという軽快な排気音を出していた。 |

|

|

頚城鉄道2号機の後は、同じくコッペル製である井笠鉄道の1号機が、赤く塗り替えた同じ井笠鉄道の客車を引いた。編成としては整ってはいたが、サイドタンクの長さの違いや、全体のプロポーションから、私は頚城鉄道の2号機の方が好きである。弁装置がアラン式で独特の排気音が特長のことも理由かもしれない。井笠鉄道のコッペルが返還された後も西武鉄道は台湾からコッペルを購入して運転を続けた。これは従輪が付いた、ちょっと重い感じのスタイル。このようにコッペルは軽便用に多くの機関車を供給している。「機関車の系譜図2」によると総数およそ450両、うち79%が軽便用と書かれている。 |

|

結構なスピードでアッという間に過ぎ去っていった。 周辺の風景も頚城の蒸機が走るのにふさわしい田園風景だった。 まだ西武ライオンズ球場もなかった頃。 |

|

頚城鉄道の蒸気機関車から3代続いてコッペルが走った西武鉄道・山口線も、現在は新交通システムに変わってしまった。井笠鉄道のコッペルと台湾から来たコッペルもカメラにおさめたたはずなのだれど現在行方不明。子供を連れて家族で行ったこともあるので、他のアルバムに貼ってしまったのかも。出てきたら掲載します。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|