最も軽いながでん

|

|

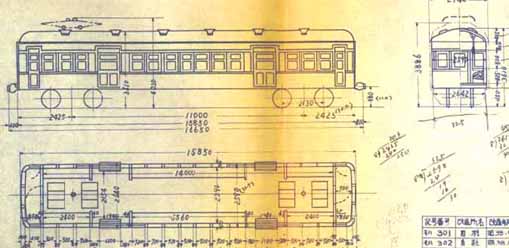

モハニ300形【竣工図】

竣工図に書かれている数式は、16番で模型化するときに計算したもの。

電卓を持ってなかったんだ。

|

昭和16年、汽車会社(現川崎車両)東京支店で製造したリベットがほとんど無い半鋼製車で、最初はモハ110形(現200系)の増備という計画であったが、途中で設計変更して各所に当時の新様式を採用した。客室扉を狭い3カ所から広い2カ所に。初めて乗務員専用扉を設け、乗務員室はこれまでの開放式から密閉式に、運転台も中央から左寄りになった。自動扉を初めから採用。窓も落し窓から下段上昇式、日除けは巻き上げ式など、これまでのながでんからかなり変わった。 主電動機も新品の予定だったが太平洋戦争突入のため製作が間に合わず、電車形木造客車を電装したモハ21(元フホロハ3)・22(元フホハ5)の電動車を譲り受けている。制御・制動方式、台車は汽車会社BW−A形(ボールドウィンタイプ)は200系と変わらない。ベンチレターは通称ガラベンの半分のものが2列に並んでいる。自重27.5トンで、ながでん旧形電動車中最も軽量の車両。昭和28年の形式見直しでモハ300系に。100・200系など、後で客室扉が自動化された車両は、Hゴムでガラスを止めた扉になったが、300系は初めから自動扉だったためか、製造時の客室扉のまま走っていた。 長野市街地区の地下化のため、昭和53年4月福井鉄道に譲渡され140形となった。窓配置はながでん当時と全く違ったものに改造された。「ながでん」では竣工図に見られるように両運転台で左右対称の窓配置であったが、福井鉄道では片運転台になり2両固定編成、扉間転換クロスに改造されている。窓配置は 福井鉄道の140形はさまざまな経歴の車両の寄せ合わせグループで、141-1・142-1が元長野電鉄、143-1は元鯖浦電鉄デハ112、141-2〜143-2の3両は元知多鉄道デハ910形(後に名古屋鉄道瀬戸線)。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

平成18年廃車 |

平成11年廃車 |

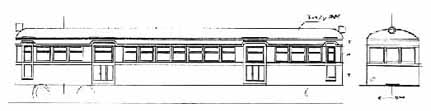

モハ302【須坂駅】

モハ302:左【須坂駅】

右はクハ1551

|

|

300系はリベットが無い車体なのでペーパー車体製作に非常に向いている。両運転台なので工作の面倒な貫通幌も不要。単行でも走れるので運転にも便利。Nゲージでも旧形国電のパーツを切り継げばなんとかなるかもしれない。 |